Escribí Cosita, mi primera novela, con Shankar en el hombro. La rescaté en noviembre de 2024 después de una visita a Correos. Cuando paseo intento que la mirada esté equilibrada y sea panorámica: mirar tanto al suelo como a los alrededores. Y esa tarde, cuando llegué a la altura de una portería de la Calle Cotonat en L’Hospitalet de Llobregat, vi algo blanco acurrucado contra una esquina. Era una paloma bravía, pero tenía las plumas de un blanco puro y una manchita redonda en el cuello formada por pequeñas plumas de color marrón (con las habituales pinceladas de lila y verde). La cogí sin pensarlo mientras dos tíos apoyados en un coche nos miraban y cerca de casa encontré una caja de cartón donde meterla; en ella, alguien había escrito la palabra «Shankar», así que la llamé Shankar. Estaba convencida de que esa noche moriría y la acomodé y tapé con mi mejor sábana después de alimentarla (primero con guisantes que intenté meterle en el buche, luego una inyección con agua y azúcar en el muslo). A la mañana siguiente me desperté con el corazón encogido pero cuando abrí la caja, Shankar me miró con uno de sus ojos negros. Su párpado, una membranita muy fina, se cerraba despacio, como si no tuviera pilas. El veterinario le diagnosticó paramixovirus, una enfermedad muy habitual entre las palomas, y una pata fracturada. De no haberla rescatado habría muerto esa tarde al lado de dos hombres y de una oficina de Correos, pero por suerte ahora la tengo en el hombro mientras escribo. Me encanta que esté ahí porque me distraigo menos y me levanto menos para dar vueltas sobre mí misma. Si me canso de la pantalla, la miro porque aunque esté quieta, en realidad siempre está en movimiento. Abre y cierra el pico sin parar, se rasca con una pata, abre las alas para estirarse… Suelo preguntarme de dónde habrá salido, pero por la zona en la que la encontré, donde hay varias iglesias y locales para fiestas, deduzco que debió formar parte de un cumpleaños, una boda o un truco de magia. Me la imagino en una caja oscura junto a otras, el momento en el que alguien abre la caja para que decenas de palomas salgan volando y a Shankar ahí, como el trozo de espinaca que se queda pegado en el tupper; un poco enferma, un poco rendida y asustada, un poco como yo cuando escribí Cosita.

Todo empezó por el nombre, que me vino dado como a Shankar. La historia no estaba formada ni de lejos, pero en los tiempos muertos que tenía durante el trabajo, intentaba mantener la mente estimulada. Uno de esos días en los que salí a comprar café, la cabeza me envió la palabra «cosita», y pensé «perfecto». Si me paro a pensarlo, la escritura del libro fue un poco así: accidentada, durante los tiempos muertos, empujada por la casualidad, por el apremio de quien solo puede escribir en fines de semana y frenada por los múltiples resfriados, gripes y malestar general. Porque Shankar se recuperó muy bien, pero yo caía enferma cada vez que no podía conseguir tiempo para escribir o cada vez que tenía tiempo libre para hacerlo. El cuerpo es sabio y muy egoísta, quiere que dejes de hacer lo que tienes que hacer para dedicarte a él a tiempo completo. Pero afortunadamente, en mitad de todos esos estados febriles y estresantes, fueron germinando ideas que yo fui montando a oscuras y siguiendo mi intuición, a la que he aprendido a hacer caso durante la escritura del libro (¡al cuerpo no tanto!). Creo que también ayudó el espacio en el que escribía y el espacio en el que escribí.

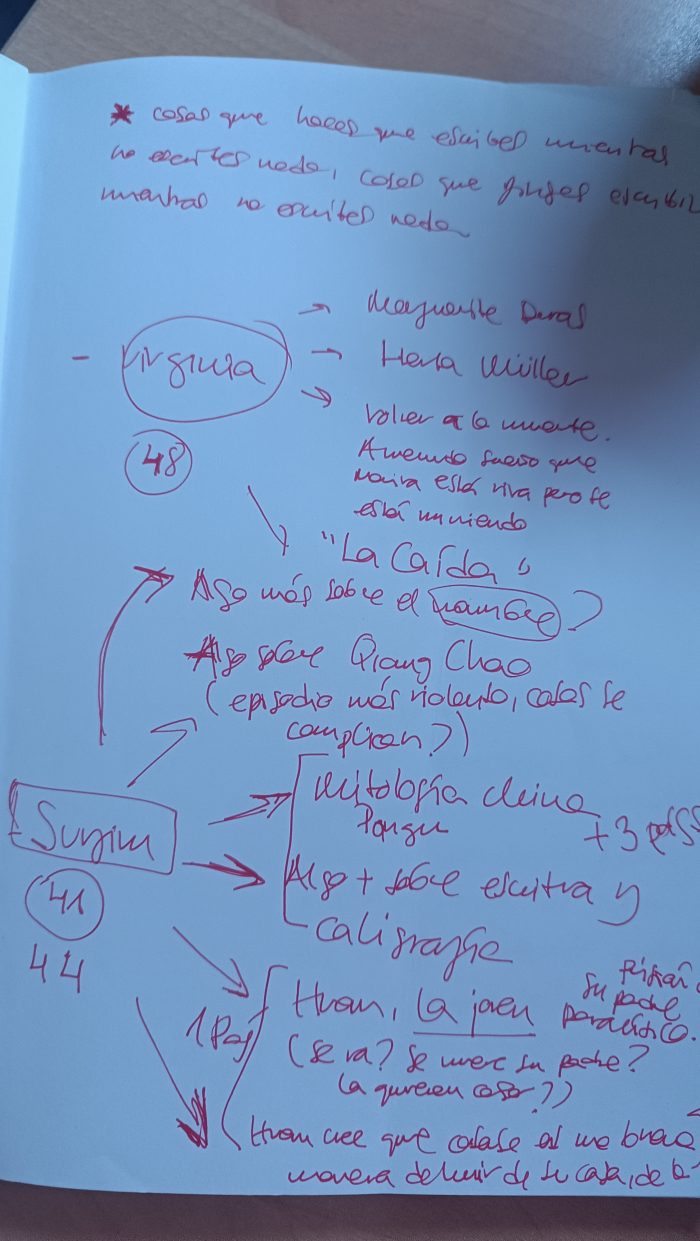

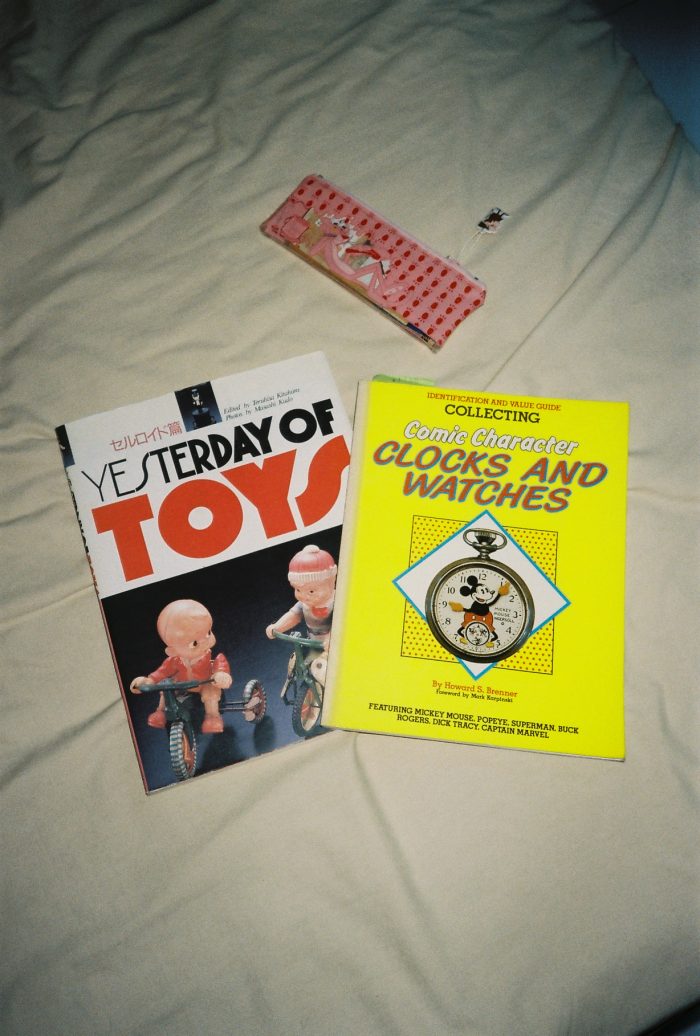

Recuerdo con claridad el día que Jorge de Cascante me llamó. Yo llevaba un jersey amarillo pollo y había ido a un restaurante indio cerca de Badalona. Me acababa de preparar un café y estaba aprovechando los cinco minutos en los que el sol de invierno daba de lleno en mi terraza. Jorge me preguntó si quería escribir una novela y yo le dije que sí con toda la poca vergüenza, porque no tenía ni idea de cómo se hacía eso, pero es algo que suelo hacer: primero la práctica y luego la teoría cuando la práctica no se me da tan bien como pensaba. El piso en el que vivía entonces era un ático construido de forma ilegal, no figuraba en ningún sitio y siempre tenía problemas cuando quería hacer trámites con el Ayuntamiento o con las compañías de luz y agua. El piso no existía, pero me daba unos dolores de cabeza terribles. En invierno el vaho me salía por la boca cada vez que hablaba y en verano era imposible respirar del calor que hacía. Además, las paredes del baño y de mi habitación estaban cubiertas de moho negro y no había ni un solo minuto de silencio, mis vecinos siempre estaban en marcha, despiertos. Me acostumbré a vivir con auriculares con cancelación de ruido y a escribir con ansiedad y estrés, luego llegaron las alucinaciones auditivas y yo solo pensaba en escaparme al campo (donde todo está en marcha también). Al final aquello se resolvió mejor de lo que pensaba y pude mudarme (tardé unos meses en quitarme la manía de ir con los auriculares por casa y otro par de meses en arreglar lo de las alucinaciones). En el piso nuevo también tengo una habitación pequeña que funciona como despacho. Tiene vistas a un árbol con muchísimas hojas durante la mayor parte del año y con vistas a un colegio en febrero cuando las hojas ya han caído. Si conseguía sentarme a escribir, me rodeaba de objetos de todo tipo y me leía en voz alta una y otra vez. (Como pasaba tanto tiempo entre una jornada de escritura y otra, tenía que hacer eso para volver a sintonizar con la historia.) Todo lo que me pasó durante la escritura marcó el texto, todo lo anterior también, porque me da la sensación de que llevo una vida preparándome para escribir este libro (no sé si otros). Aun así, soy de la firme creencia de que lo que más explica el texto no es algo que sea demostrable, que pueda encontrarse en la librería de la escritora o en su biografía: Cosita está formada de momentos mágicos, ansiedad, incomodidad, encuentros inexplicables y coincidencias que me estimularon muchísimo. Quizá por eso sea incapaz de explicar según qué cosas,* y quizá por eso también siga sin saber exactamente cómo escribir una novela. Porque me hacía mis notitas con lo que me faltaba por escribir o con lo que necesitaba añadir a la trama, también veía películas, documentales sobre gente con obsesiones o guardaba capturas de pantalla de objetos en mi ordenador (que es el del trabajo, ni siquiera eso es mío), pero las mejores páginas llegaban sin que yo pudiera explicarlo del todo y un día me desperté y Cosita ya estaba ahí. Me costó mucho esfuerzo, horas que le quité a la gente que quiero e hizo mella en mí físicamente, pero con el paso de los días, recuerdo esos momentos de escritura como si hubiera estado bajo el influjo de un hechizo que me mantenía alerta, muy estimulada. Y si escribo otra novela, espero hacerlo con Shankar en el hombro y perdida como cuando dije que sí, que me apetecía escribir una historia.

*Ojo, ¡eso no significa que no pueda explicar punto por punto toda la novela o que no tenga muy claro qué pasa en ella! De no haberlo tenido clarísimo, no habría podido escribir.

Alba G. Mora es editora y escritora. Le gusta pasear y ver películas de terror. En 2025 publicó su primera novela, Cosita, en la editorial Blackie Books.